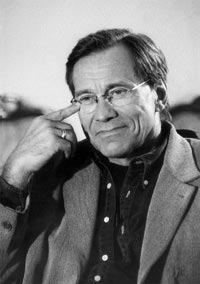

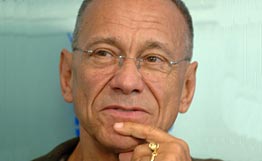

"Золотая звезда" – высшая награда Международного кинофестиваля в Марракеше – была вручена Андрею Кончаловскому в знак признания его заслуг перед мировым кинематографом. "Золотая звезда" – высшая награда Международного кинофестиваля в Марракеше – была вручена Андрею Кончаловскому в знак признания его заслуг перед мировым кинематографом.

Награду российскому кинорежиссеру вручила директор кинофорума Мелита Тоскан дю Плантье. Она отметила, что, награждая мастера, организаторы фестиваля отдают должное "яркому представителю киноискусства, которому удалось непревзойденным образом соединить все виды искусства, которыми он владеет, и воспеть величие человека". "Кончаловский – это мастер, которому с одинаковым успехом удаются постановки бытовых сцен и масштабные феерические полотна", – считает Мелита Тоскан дю Плантье. В рамках VIII фестиваля зрители увидят ретроспективу его лучших картин по теме "Россия Андрея Кончаловского".

Андрей (Андрон) Михалков-Кончаловский родился 20 августа 1937 года в Москве. В детстве и юности он долго занимался музыкой и даже поступил в Московскую консерваторию, в класс Льва Оборина. Но на третьем курсе, в 22 года, перешёл во ВГИК в мастерскую Михаила Ромма, прекрасного режиссера и мудрого мастера, воспитавшего таких разных, не похожих друг на друга кинематографистов как Тарковский, Шукшин, Чухрай, Соловьев, Митта.

Андрон Кончаловский: «Я понял, что должен делать кино. А понял это тогда, когда посмотрел "Летят журавли"».

Еще во ВГИКе Кончаловский снялся как актер в нескольких эпизодических ролях («Иваново детство», «Суд сумасшедших»), написал вместе с Тарковским, своим однокурсником и другом, сценарий «Иванова детства» (а через некоторое время они написали вместе и сценарий об Андрее Рублеве - «Страсти по Андрею»). Снял навеянную поэтическим кинематографом Альбера Ламорисса короткометражку «Мальчик и голубь» (1961). Картина была удостоен первой в жизни Кончаловского серьезной награды - «Бронзового льва» на XIV фестивале детских фильмов в Венеции. Дипломная работа – картина «Первый учитель» (1965) по повести Чингиза Айтматова. Исполнительница главной роли молодая казахская актриса Наталья Аринбасарова к этому времени уже была женой Кончаловского, матерью его сына Егора. За роль Алтынай на Венецианском кинофестивале Аринбасарова была удостоена Кубка Вольпи. Именно эта картина принесла настоящую первую славу режиссёру.

Следующий фильм Кончаловского - «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (1967), снятый по сценарию Юрия Клепикова «Год спокойного солнца». Пролежав много лет на полке, фильм получил Государственную премию РФ лишь спустя 22 года. Фильм этот был принципиально важен для Кончаловского: в нем он заявлял себя именно как русский режиссер. Через незамысловатую историю о деревенской хромоножке, так и не нашедшей своего счастья, он говорил о России, о своей любви к ней, о вере в силы ее народа, надежде на ее будущее. «Я люблю Россию... Россия - страна замечательная, прекрасная, у нее великое будущее...», - пишет Кончаловский в своей книге «Низкие истины». Следующий фильм Кончаловского - «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» (1967), снятый по сценарию Юрия Клепикова «Год спокойного солнца». Пролежав много лет на полке, фильм получил Государственную премию РФ лишь спустя 22 года. Фильм этот был принципиально важен для Кончаловского: в нем он заявлял себя именно как русский режиссер. Через незамысловатую историю о деревенской хромоножке, так и не нашедшей своего счастья, он говорил о России, о своей любви к ней, о вере в силы ее народа, надежде на ее будущее. «Я люблю Россию... Россия - страна замечательная, прекрасная, у нее великое будущее...», - пишет Кончаловский в своей книге «Низкие истины».

Противоположностью черно-белой, почти документалистской скупой стилистики «Аси» стала следующая работа режиссера - экранизация тургеневского «Дворянского гнезда» (1969) - ослепителяющий праздник света и цвета. Описывая жизнь российской деревни, режиссер продолжал говорить о своей любви к России, своей вере в нее, своей тревоге за ее судьбу. После этой работы о Кончаловском заговорили уже как о надежде отечественного кинематографа наравне с Андреем Тарковским и Ларисой Шепитько.

Следом за «Дворянским гнездом» появилась еще одна экранизация - «Дядя Ваня» (1970, «Серебряная раковина» фестиваля в Сан-Себастьяне - 1971) по Чехову, где играли такие актёры как Смоктуновский, Мирошниченко, Бондарчук, Купченко.

Вышедший в 1974 году по сценарию Евгения Григорьева «Романс о влюбленных», завоевал Гран-при в Карловых Варах, имел необыкновенный зрительский успех (фильм посмотрели 40 миллионов зрителей), несмотря на далеко не однозначные критические оценки и споры вокруг него.

Особое место в творчестве Андрея Кончаловского и отечественном киноискусстве в целом занимает четырехсерийная эпопея «Сибириада» (1979, Гран-при жюри кинофестиваля в Канне), охватывавшая почти целое столетие жизни России, построенная на столкновении личных судеб героев и полной трагических потрясений истории государства. Особое место в творчестве Андрея Кончаловского и отечественном киноискусстве в целом занимает четырехсерийная эпопея «Сибириада» (1979, Гран-при жюри кинофестиваля в Канне), охватывавшая почти целое столетие жизни России, построенная на столкновении личных судеб героев и полной трагических потрясений истории государства.

По завершении «Сибириады» режиссер уехал на Запад. В Голливуде ему пришлось начинать заново, практически с нуля, доказывать продюсерам свой профессионализм. Но спустя четыре года Кончаловскому, наконец, удалось выйти на съемочную площадку. И он стал одним из первых российских кинорежиссеров, завоевавших Голливуд. В фильме «Возлюбленные Марии», имевшем большой успех у зрителей, он использовал сюжетную канву рассказа Андрея Платонова «Река Потудань», перенеся его действие в Америку. В Америке был снят также фильм «Поезд-беглец» (1985), по сценарию Куросавы. Возвращение на родину стало возможно лишь после перестройки.

В девяностые режиссер поставил фильмы «Ближний круг» (1991), размышление о природе сталинизма на материале судьбы «маленького человека» - киномеханика Сталина; «Курочка Ряба» (1994), гротескное продолжение судьбы Аси Клячиной спустя 25 лет (актриса Ия Саввина на этот раз отказалась играть Асю, в главной роли снялась Инна Чурикова); «Дом дураков» (2002, Гран при жюри кинофестиваля в Венеции), где главную роль сыграла жена режиссера - актриса Юлия Высоцкая. Для телеэкрана в 1996-1997 Кончаловский снял четырехсерийную «Одиссею», самую дорогую на тот момент телекартину (фильм получил «Эмми»).

«Счастье театра в том, что, посмотрев спектакль два, три, пять раз, можно его воспринимать лучше. Фильм после пятого просмотра лучше не станет», - сказал однажды Андрей Кончаловский и поставил на сцене парижского театра «Одеон» чеховскую «Чайку» с Жюльетт Бинош в главной роли. «Это было рискованно. Для меня театр был непонятен. Но в тоже время это был очень интересный опыт, который дал мне возможность понять другую технику режиссуры, - признается режиссер. - Секрет драматургии Чехова кроется в противопоставлении характера и текста».

Жюльетт Бинош, вспоминая о совместной работе с Кончаловским: «Как и другие великие режиссеры, Андрей способен смеяться над жизнью, как это делал Чехов, как это делали другие великие художники».

Несостоявшаяся карьера Кончаловского-музыканта реализовалась на оперной сцене, где очень пригодилось его консерваторское образование. В качестве оперного режиссера он поставил на сцене «Ла Скала» оперы Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковую даму», «Войну и мир» Прокофьева в Мариинке и Метрополитен-опера в Нью-Йорке, «Бал-маскарад» Верди на вердиевском фестивале в Парме и в Мариинском театре. Несостоявшаяся карьера Кончаловского-музыканта реализовалась на оперной сцене, где очень пригодилось его консерваторское образование. В качестве оперного режиссера он поставил на сцене «Ла Скала» оперы Чайковского «Евгений Онегин» и «Пиковую даму», «Войну и мир» Прокофьева в Мариинке и Метрополитен-опера в Нью-Йорке, «Бал-маскарад» Верди на вердиевском фестивале в Парме и в Мариинском театре.

Дирижер Сейджи Озава, работавший с Кончаловским над оперой «Евгений Онегин», уверен, что именно любовь к музыке позволила Кончаловскому удачно поставить «Онегина». «Он очень тонко чувствует музыку, - говорит Озава. - И часто его режиссерские идеи подсказаны именно ею. Он умеет точно выстроить темпо-ритм всего спектакля. Я очень ценю это в нем». И все жё, выход кинорежиссёра Кончаловского на театральную сцену был предоставлен удачным стечением обстоятельств.

«Однажды мне позвонил художественный руководитель театра Ла Скала, - вспоминает Андрей Кончаловский, - и сказал, что он предложил моему брату Никите поставить оперу, но тот отказался и посоветовал меня. Впоследствии я благодарил брата: ведь если бы не он, я бы никогда не сделал на сцене ни "Евгения Онегина", ни всего остального».

«Опера на сцене – это глубоко просчитанный механизм, который дает иллюзию жизни. В кино же никакого механизма нет. Это абсолютно разные подходы. В кино я хозяин, я определяю ритм. В опере я "нанятый" человек, темп и ритм определяются певцом и дирижером, поскольку главное в опере – это музыка», - говорит режиссёр.

Мирелла Френи, спевшая партии Татьяны в «Евгении Онегине» и Лизы в «Пиковой даме»: «Артист не должен навязывать свое мнение режиссеру. А режиссер не должен слишком подавлять личность артиста. В этом у меня никогда не было проблем с Кончаловским. С большими режиссерами таких проблем не возникает. Мне очень жаль, что мы сделали с ним всего две оперы».

В 1997 году к 850-летию Москвы Андрей Кончаловский решил вновь попробовать себя в новом качестве. Его работой стало большое шоу на Красной площади, показанное во многих странах мира. Спустя шесть лет он поставил подобное же суперзрелище в Санкт-Петербурге на балюстраде возрожденного Константиновского дворца - к 300-летнему юбилею города, параллельно завершая монтаж только что снятой экранизации пьесы Голдмен «Лев зимой». В 1997 году к 850-летию Москвы Андрей Кончаловский решил вновь попробовать себя в новом качестве. Его работой стало большое шоу на Красной площади, показанное во многих странах мира. Спустя шесть лет он поставил подобное же суперзрелище в Санкт-Петербурге на балюстраде возрожденного Константиновского дворца - к 300-летнему юбилею города, параллельно завершая монтаж только что снятой экранизации пьесы Голдмен «Лев зимой».

«Я не хочу быть новым. Я думаю, что новым быть проще всего, когда люди плачут, потому что они плачут, когда они в восторге. Быть в восторге нельзя от старого, от старого можно только зевать», - говорит Андрей Кончаловский.

Публика и критики очень по-разному воспринимают работу Кончаловского как театрального, оперного и зрелищного режиссёра. Его постановки сильно отличаются от уже устоявшихся театральных канонов. Так, режиссёр заново, уже в который раз, прочитывает чеховскую «Чайку». «По-моему, современный театр – это рутина, предрассудок… когда в тысяче вариаций мне подносят всё одно и то же, одно и то же, одно и то же, - то я бегу и бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своей пошлостью», - говорит Треплев в чеховской «Чайке». Но это – своим творчеством на театральной сцене говорит и режиссёр Кончаловский: «Чехова интересовал новый театр, где суть скрыта за жизнью людей обычных».

«В кино напряжение чаще всего создаётся монтажом, но проблема в том, что в театре нет монтажа. Уже два года "Чайка" идёт у нас в Моссовете и я всё время что-то придумываю, меняю», - говорит Андрей Кончаловский. (Спектакль «Чайка» в Театре имени Моссовета был поставлен Кончаловским в 2004 году.)

В 2005 - «Мисс Жюли» в Театре на Малой Бронной. А в январе 2006 года состоялась премьера «Короля Лира» в варшавском театре «На Воли» (Na Woli) с Даниэлем Ольбрыхским в главной роли (к юбилею актера). Пан Даниэль специально пригласил А.С. Кончаловского в Польшу для постановки этой трагедии Шекспира. В 2005 - «Мисс Жюли» в Театре на Малой Бронной. А в январе 2006 года состоялась премьера «Короля Лира» в варшавском театре «На Воли» (Na Woli) с Даниэлем Ольбрыхским в главной роли (к юбилею актера). Пан Даниэль специально пригласил А.С. Кончаловского в Польшу для постановки этой трагедии Шекспира.

В апреле 2006 года на телеканале «Культура» прошла премьера авторского цикла Кончаловского «Культура - это судьба» (12 серий). В настоящее время режиссёр завершил работу над новым художественным фильмом.

Андрей Кончаловский: «Любой режиссёр виден по тому, как ведёт себя его герой. И вы всегда отличите поведение героев Куросавы от Феллини, даже, если все актёры бутут русскими. Вот это "поведение" - и будет "поведением" Бергмана, а это – Феллини, а то – Куросавы. Вот в этом и определяется режиссура».

|